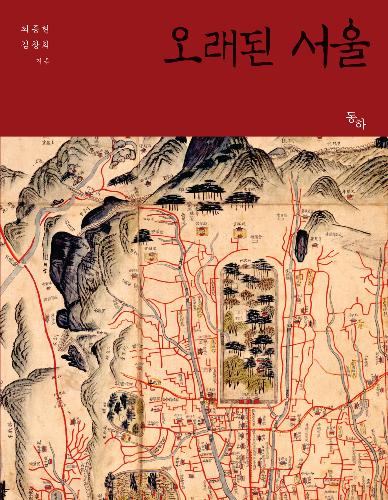

[뉴스토마토 김나볏기자] 책 덧싸개가 제법 두툼하다. 책에서 분리해 펼치니 18세기 중엽의 한양도성도가 나타난다. 신간 <오래된 서울>의 첫인상이다.

글과 지도가 어우러진 덧싸개는 이 책의 컨셉트를 직관적으로 알린다. 독자는 책을 펼치는 순간부터 글과 사진, 사진과 삽화, 삽화와 지도 사이를 넘나들며 적극적으로 독서에 참여하게 된다. 여기서 '읽기'란 다름 아닌 자기 관점을 생성해내는 과정이다.

<오래된 서울>의 저자는 한국의 도시와 취락 역사를 연구해온 최종현 전 한양대 교수와 동아일보 국제부장, 프레시안 편집국장을 거친 김창희다. 최종현의 풍부한 콘텐츠와 김창희의 대중적 글쓰기가 만나 묵직한 읽을거리를 선사한다. 지도와 사진 등의 사료 외에 민정기 화백의 삽화까지 더해지면서 옛 서울에 대한 상상을 자극한다.

책은 단순히 옛 서울의 지리적 공간을 담는 데 그치지 않고, 그 공간이 품고 있던 당대 사람들의 생각을 읽어내는 데까지 나아간다. 옛 서울을 읽어내는 재미에 푹 빠질 때쯤이면 이즈막의 서울과 사람들의 무의식까지 부속물처럼 자연스레 딸려온다. 서울의 과거 읽기가 서울의 현재, 미래까지 사색할 계기를 제공한다.

책은 3개의 부에 16개의 장으로 구성돼 있다. 제1부 '서울의 탄생'은 4개의 장, 제2부 '꿈꾸는 인왕산'과 제3부 '서울에서 길을 찾는 사람들'은 각각 6개의 장을 포함하고 있다. 제1부는 서울의 역사적.지리적 원점을 추적하는 비교적 독립적인 내용인 반면 제2부와 제3부는 서울 중에서도 서촌 지역에 초점을 맞춰 장소와 사람의 관계를 정밀하게 살핀다. 제2부는 조선시대를, 제3부는 20세기를 각각 시간적 무대로 삼는다.

꼭 차례대로 읽지 않아도 된다. "마치 직소 퍼즐이 어떤 단계를 넘으면 좌르르 단숨에 맞춰지는 것과 같다(93쪽)"는 책의 한 구절은 책 읽기 방식을 암시하는 듯하다. 관심 닿는 부분부터 골라 읽다 보면 자연스레 책장을 앞뒤로 넘기면서 공간과 사람에 대한 통시적 관점을 스스로 찾아 나서게 된다.

역사와 지리에 낯선 사람이라면 근대의 역사를 담은 뒷부분부터 읽는 것이 좋다. 특히 3부는 서울 중 서촌 지역에 거주하던 사람들의 엇갈리는 꿈과 욕망이 극적인 대서사시처럼 다뤄져 비교적 쉽게 읽힌다. 가령 20세기 친일파 윤덕영, 이완용과 독립운동가 김가진의 꿈과 삶은 서로 극명한 대비를 이루지만 땅의 관점에서 보면 둘 사이에도 공통점이 발견된다. 그들의 삶의 터전은 일본과 미국의 수중에 넘어가는 과정을 비슷하게 겪는다.

조선시대를 다룬 2부는 권력에 대한 상반된 시선을 그린다. 서촌에 서린 왕가의 꿈은 세종, 효령, 안평, 세조, 광해군 등 각 인물의 성향에 따라 서로 다른 결로 펼쳐진다. 특히 권력세계로부터 고개를 돌려 비해당(인왕산 수성동 계곡 부근)과 무계정사(부암동 부근)에서 산 안평을 다룬 대목이 인상 깊다. 저자는 안평의 꿈을 화폭에 담은 안견의 '몽유도원도'에서 왕의 거처인 경복궁 쪽이 아닌 북한산 보현봉 바라보는 시선을 읽어내고, 이를 '안평의 앵글'이라 칭한다.

서울의 깊고 넓은 여러 층위를 지금과는 전혀 다른 앵글로 보여주는 <오래된 서울>은 현대인이 높은 건물 숲을 얻는 대신 도시와 인간 사이의 상호작용, 거시적인 시선과 앵글을 잃어버렸음을 깨닫게 한다. 최종현과 김창희는 앞으로 계속해서 <오래된 서울> 시리즈를 통해 서울의 원형을 추적할 계획이다. 동대문과 광희문(남소문) 언저리 주변을 다룬 둘째 권과 정동과 남산자락, 낙산과 종로, 청계천, 성저십리 등을 다룬 셋째 권이 올 가을 이후 잇따라 출간된다.