“일과 가정에 대한 법제는 거의 북유럽 수준에 맞먹지만 노동시장(기업)에서 작동되지 않는다.”

기업의 사회적 책임(CSR)에서 ‘기후변화’와 함께 ‘인구변화’에 대한 관심과 대응이 보다 강화돼야 한다는 지적이 제기됐다. 지난 8일 국회에서 열린 ‘초저출산 고령사회에서의 기업의 사회적 책임’ 주제의 CSR 워크숍에서 주제발표와 페널토론에서 공통적으로 나온 이야기다.

김춘진 국회 보건복지위원장은 “한국정부는 인구정책에서 실패했다”면서 “합계출산율이 인구대체선인 2.1 선으로 하향하던 1983년 당시 전두환 정부가 세 번째 자녀의 출산을 건강보험(당시 의료보험) 적용에서 제외했다”고 질타했다. 이러한 정부의 실패가 1996년까지 지속되는 ‘잃어버린 13년’을 초래했고, 여기에 ‘가정과 일의 양립’을 가로막는 ‘기업의 실패’가 겹쳐 인구변화에 대한 총체적 실패로 이어졌다고 혹평했다.

우향제 보건복지부 출산정책과장은 ‘제3차 저출산기본계획’을 소개하면서 일과 가정의 양립을 통한 출산율 향상은 장시간 근로문화, 열악한 중소기업, ‘여성위주 독박육아’가 개선돼야 한다고 지적했다.

맞벌이 부부의 가사 및 육아시간에서 여성(3.3시간/1일)과 남성(0.7시간/1일)의 현격한 차이, 중소기업(종업원 300인 미만) 여성근로자 17.6%만 육아휴직이 가능한 기업 현실, 그리고 연간 2163시간에 달하는 장시간 근로문화가 개선되지 않는 한 어떠한 저출산대책도 공허하다는 것이다.

홍일표 국회CSR정책연구포럼 대표의원도 국내 대기업과 중견/중소기업 53곳을 설문조사한 결과, 저출산고령화 관련정책이 수립된 기업이 38%에 불과하다고 밝혔다. 대기업은 84%에 달했지만 중견/중소기업이 11%에 불과해 전체평균이 크게 낮아진 것이다. 이번 조사에서는 출산 및 육아지원, 생애주기 및 은퇴관련 사내정책과 제도에서도 대기업과 중견/중소기업의 격차가 크게 나타났다.

이에 따라 토론자들은 인구변화 대응에서 대기업은 물론이고 열악한 조건에 있는 중견/중소기업의 역할을 바로 세우는 것이 시급한 과제라고 입을 모았다.

민현주 의원은 “일과 가정에 대한 법제는 거의 북유럽 수준에 맞먹지만 노동시장(기업)에서 작동되지 않는다”고 지적했고, 류기정 경총 사회정책본부장은 “중소기업이 소화할 수 있고 현장에서 작동할 수 있는 대안을 선택하고 집중하는 것이 현실적”이라고 맞받았다.

윤효식 여성가족부 가족정책관은 “한국의 아빠들이 자녀와 보내는 시간이 하루 6분이 안 된다”면서 기업의 ‘가족친화 경영’의 중요성을 강조했다. 하지만 “정부의 가족친화인증(2015년 현재 1,364개사)과 기업경영의 상관관계에 대한 실증적 연구는 미흡하다”고 밝혔다.

이장원 한국노동연구원 연구위원은 “초저출산 고령화는 과거 총력동원체제의 기업문화가 가져온 결과”라면서, 이를 ‘경영의 실패’라고 규정했다. 그는 ‘재택근무’ 등 유연한 근무제(근로시간제)로 기업문화가 획기적으로 전환돼야 할 시점에 왔다고 역설했다.

한편 김영호 한국사회책임네트워크 대표 등은 정부와 기업의 실패를 거울삼아 ‘일과 가정의 균형’의 가이드라인이 될 수 있는 ISO 표준, 가칭 ‘ISO 36000’을 한국사회가 주도할 필요가 있다고 제안했다.

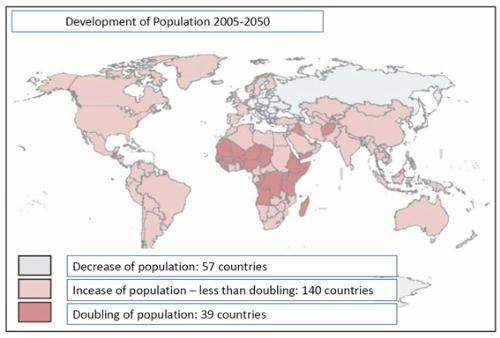

전세계 인구 전망. 출처/UN population division 2007

KSRN 박예람기자